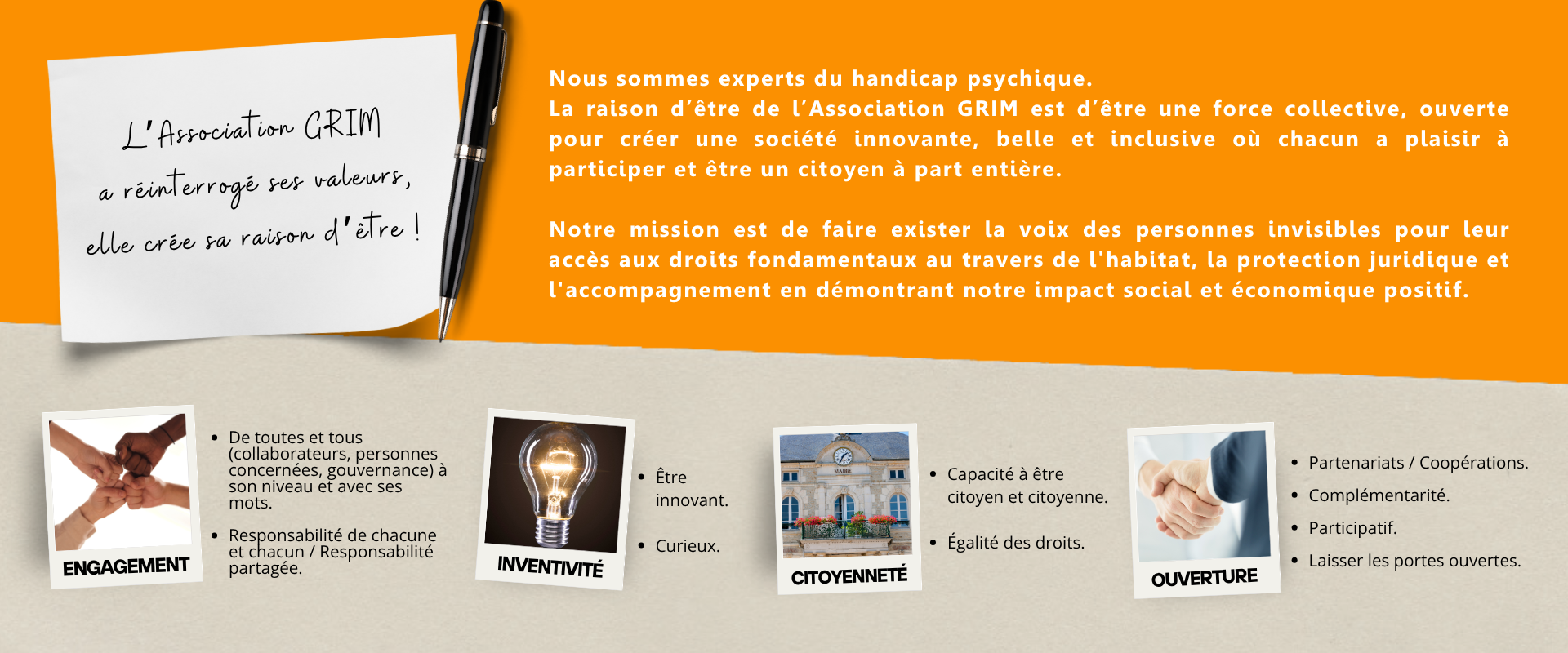

Association GRIM, experte du handicap psychique

(Nous agissons) pour une société inclusive et pour l’autonomie des personnes vivant avec un handicap psychique.

Afin de mener au mieux nos engagements, notre association propose ainsi différents services sur 2 territoires à destination de nos bénéficiaires :

Le service Domicile Inclusif

Les Maisons du GRIM : La Pierre d'Orée

Les Maisons du GRIM : Le Petit Caillou

Les Maisons du GRIM : Les 3 Galets

Le service SAVS Métropole (d'Accompagnement à la Vie Sociale)

Le service MJPM Nouveau Rhône (Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs)

Le SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés)

Le service SAVS Nouveau Rhône (d'Accompagnement à la Vie Sociale)

Le service MJPM Métropole (Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs)

Le service Point Conseil Budget (PCB)

Appartements thérapeutiques

Le service Soutien aux Tuteurs Familiaux

Habitat Inclusif

🎉 Notre association obtient la certification ISO 26000 !

Cette reconnaissance montre notre engagement en matière de responsabilité sociétale et notre volonté d’intégrer les meilleures pratiques pour le bien-être de nos bénéficiaires, tout en respectant le développement durable.

Le Label « Engagé RSE » du groupe AFNOR Certification est basé sur plus de 50 critères alignés avec les 17 objectifs du Développement Durable de l’ONU qui évalue la maturité des démarches RSE des organisations. Nous avons atteint cette étape grâce à une évaluation complète qui implique toutes nos parties prenantes.

Nos actualités

Journées Portes Ouvertes du Collectif Handicap 69

Dans le cadre des journées Portes Ouvertes du Collectif Handicap 69 (22 au 27 septembre 2025), venez découvrir nos établissements et services ! 📅...

Le quotidien de trois Accompagnantes Éducatives et Sociales

Découvrez dans notre nouvelle vidéo le quotidien de trois Accompagnantes Éducatives et Sociales qui s’investissent chaque jour auprès des personnes...

Table ronde le 19 mars prochain : La recommandation de la HAS, opportunité pour l’exercice des droits des personnes concernées et le développement du pouvoir d’agir.

Dans le cadre de la semaine nationale de la protection juridique des majeurs, l'association GRIM avec trois associations partenaires - ASSTRA, ATMP,...

Les chiffres clés

97 personnes

ont recouvré une autonomie sur la Métropole après avoir eu un parcours d’inclusion.

Chaque année, GRIM fait la synthèse des actions menées en lien avec ses objectifs, en publiant ses chiffres clés.

Parmi ces chiffres, nous pouvons observer l’évolution des personnes qui entreprennent ou ont entrepris un parcours chez GRIM.

Cette synthèse permet également de rappeler la force de nos accompagnements mais aussi de mettre en lumière l’importance des métiers du médico-social.

Hébergement Accompagnement Protection juridique

+ 2200

Personnes accompagnées

170

salariés

L’action nutrition

dans notre maison du petit caillou

France 3 Rhône Alpes a consacré un reportage « Action Nutrition » menée par l’association Air’Elles le 22 septembre dernier aux résidents du foyer du Petit Caillou à La Croix Rousse (Lyon 4ème).

Air’Elles réunit un collectif de bénévoles professionnels naturopathes dont l’une des missions est de mener des actions de prévention de santé dans les résidences de personnes vulnérables, écoles, centres associatifs…

Au programme de la journée : achat des légumes sur le marché de la Croix Rousse suivi de la préparation d’un délicieux déjeuner, aidé par une équipe d’éplucheurs bien motivés. Ces ateliers ont été suivis par un temps d’animation avec une conférence interactive sur le thème : « l’eau source de vitalité pour les séniors » réunissant une douzaine de résidents.

Merci encore à Air’Elles pour leur intervention et à France 3 pour cette mise en avant de l’action nutrition dans notre Maison du Petit Caillou.

Le rapport RSE

Consulter le rapport de responsabilité sociétale de l’association publié en janvier 2023.